お知らせ&日々のこと

2025 / 04 / 26 20:17

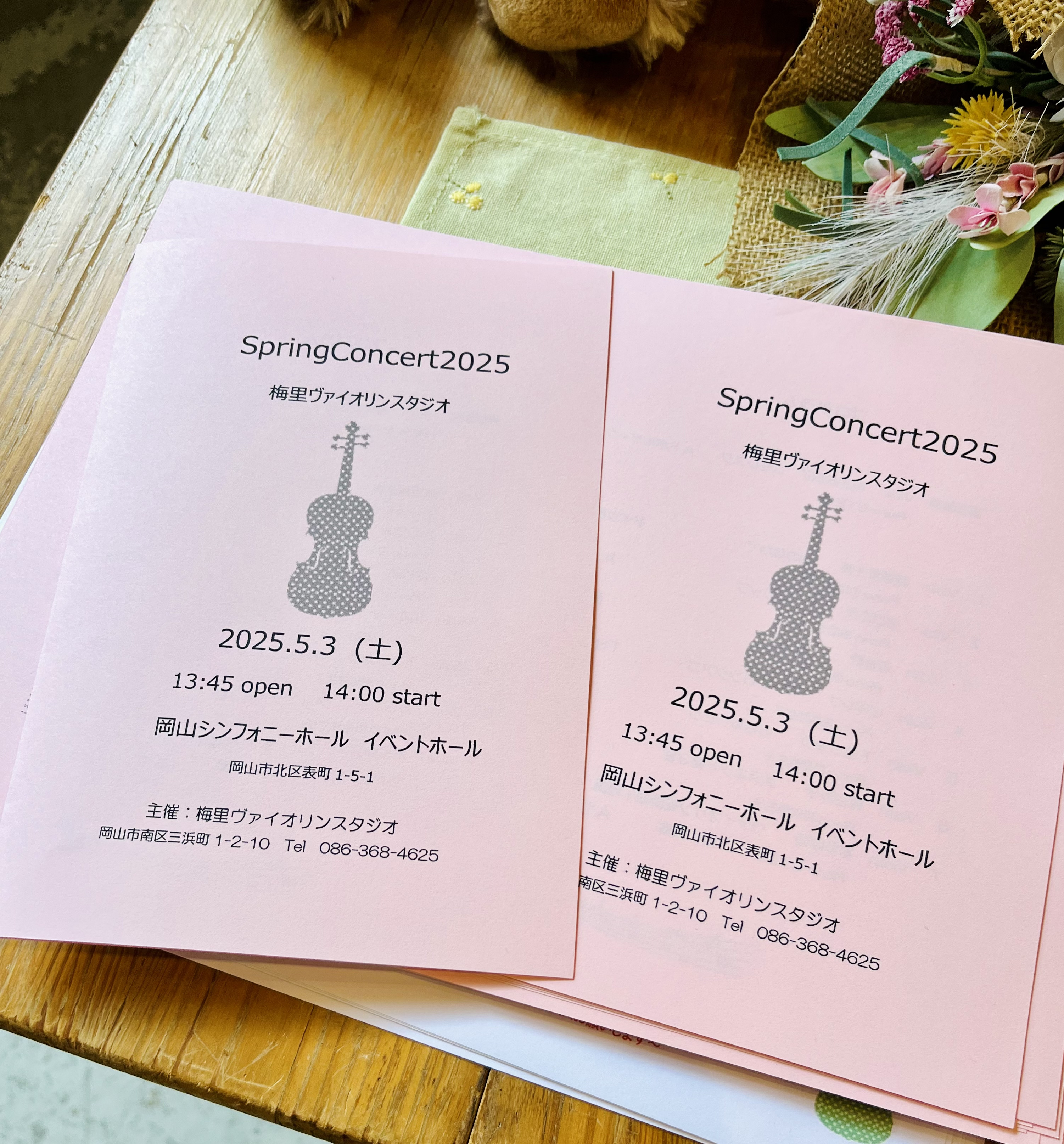

発表会のお知らせ

スプリングコンサート2025(発表会)を開催します。

毎年夏の恒例行事なのですが、今年は毎年使用している会場の工事があるため、5月の開催となります。

5月3日(土曜日)

13:45開場

14:00開演

岡山シンフォニーホールイベントホールにて

会場準備の関係上、出演者とご家族様などの関係者、在籍生徒さん、ご予約いただいた方のみの観覧とさせていただきます。

今日は主に小さな生徒さんのピアノ伴奏合わせと合奏練習がありました。

先週より完成度が上がってきました。あと少しがんばれ!

本番楽しみです。

毎年夏の恒例行事なのですが、今年は毎年使用している会場の工事があるため、5月の開催となります。

5月3日(土曜日)

13:45開場

14:00開演

岡山シンフォニーホールイベントホールにて

会場準備の関係上、出演者とご家族様などの関係者、在籍生徒さん、ご予約いただいた方のみの観覧とさせていただきます。

今日は主に小さな生徒さんのピアノ伴奏合わせと合奏練習がありました。

先週より完成度が上がってきました。あと少しがんばれ!

本番楽しみです。

2025 / 04 / 19 10:29

教室だよりを発行しました

教室のお便りアパッショナート4〜5月号を発行しました。

新しい季節の環境変化への対応と、

発表会のおじぎの練習、緊張するってどういうこと? などです。

今日は午後から1回目のピアノ合わせと合奏練習です!

みんながんばれ!

新しい季節の環境変化への対応と、

発表会のおじぎの練習、緊張するってどういうこと? などです。

今日は午後から1回目のピアノ合わせと合奏練習です!

みんながんばれ!

2025 / 04 / 01 20:00

弦の交換

発表会に向けて準備の一つに弦の交換があります。

弦の寿命は3ヶ月から半年とも言われています。

弦は劣化すると音程が合わなくなり、響きも悪くなります。

音程が合わないのは、弦の寿命のせいだったりします。

気持ちの良い音で発表会に臨むため、

春休み中に生徒さんの弦の張り替えをしました。

自分の楽器の弦は、自分で替えることができるように、小学校高学年の生徒さんは、自分で替えることに挑戦しました。

避けてはいられない自分の楽器のメンテナンス作業。

ペグの回しやすさや、向きを整えることなども、大切な演奏準備のひとつです。

限られたレッスン時間の中ですが、きちんと時間を取って、一緒に取り組みました。

弦の寿命は3ヶ月から半年とも言われています。

弦は劣化すると音程が合わなくなり、響きも悪くなります。

音程が合わないのは、弦の寿命のせいだったりします。

気持ちの良い音で発表会に臨むため、

春休み中に生徒さんの弦の張り替えをしました。

自分の楽器の弦は、自分で替えることができるように、小学校高学年の生徒さんは、自分で替えることに挑戦しました。

避けてはいられない自分の楽器のメンテナンス作業。

ペグの回しやすさや、向きを整えることなども、大切な演奏準備のひとつです。

限られたレッスン時間の中ですが、きちんと時間を取って、一緒に取り組みました。

2025 / 03 / 18 10:56

春はもうすぐ☘️

日差しに春らしさを感じる季節になりましたね。

まだ寒いもありますが、ようやく春の兆しです。

2〜3月もお問い合わせと体験レッスンのご受講をありがとうございました。

フリーレッスン時間の増設、姉妹さんのご入会があり、新中学生の時間移動などにより、

以前ご案内したレッスン空き時間は以下のように…

月曜日:満席

火曜日:満席

水曜日:❌15:00〜15:30〜フリー枠へ変更 ❌18:00〜❌18:30〜

木曜日:❌16:00〜 フリー枠へ変更 ❌18:00〜

金曜日:お休み

土曜日:月決め&フリー要相

日曜日:お休み

ありがたいことに、ほぼ満席状態です。

4月は発表会の合奏練習、伴奏合わせでなどで、土曜日のお時間がほぼ一日中埋まってしまいます。

申し訳ありませんが、いったん新しい生徒さんの募集を停止いたします。

5/3に発表会があり、その後レッスンお休み期間がありますので、

体験レッスンのお申込みは5月中旬以後とさせていただきます。

よろしくお願いします🙇♀️

生徒さんたちは発表会に向けて、頑張って練習しています。

楽しみです♪

まだ寒いもありますが、ようやく春の兆しです。

2〜3月もお問い合わせと体験レッスンのご受講をありがとうございました。

フリーレッスン時間の増設、姉妹さんのご入会があり、新中学生の時間移動などにより、

以前ご案内したレッスン空き時間は以下のように…

月曜日:満席

火曜日:満席

水曜日:❌15:00〜15:30〜フリー枠へ変更 ❌18:00〜❌18:30〜

木曜日:❌16:00〜 フリー枠へ変更 ❌18:00〜

金曜日:お休み

土曜日:月決め&フリー要相

日曜日:お休み

ありがたいことに、ほぼ満席状態です。

4月は発表会の合奏練習、伴奏合わせでなどで、土曜日のお時間がほぼ一日中埋まってしまいます。

申し訳ありませんが、いったん新しい生徒さんの募集を停止いたします。

5/3に発表会があり、その後レッスンお休み期間がありますので、

体験レッスンのお申込みは5月中旬以後とさせていただきます。

よろしくお願いします🙇♀️

生徒さんたちは発表会に向けて、頑張って練習しています。

楽しみです♪

2025 / 02 / 10 20:30

ご入会ありがとうございます

体験レッスンに来ていただいた大人の生徒さん、小学生さんにご入会いただきました。

兄妹の生徒さんの曜日移動で、人気の水曜日に空き時間が出ています。

現在のレッスン空き状況

月曜日:満席

火曜日:満席

水曜日:15:00〜 15:30〜

木曜日:16:00〜 18:00〜&フリー応相談

金曜日:お休み

土曜日:月決め&フリー要相談

日曜日:お休み

4月は発表会前のため、体験レッスンを制限させていただきます。

体験レッスンのご予約は2月〜3月にお願い致します。

兄妹の生徒さんの曜日移動で、人気の水曜日に空き時間が出ています。

現在のレッスン空き状況

月曜日:満席

火曜日:満席

水曜日:15:00〜 15:30〜

木曜日:16:00〜 18:00〜&フリー応相談

金曜日:お休み

土曜日:月決め&フリー要相談

日曜日:お休み

4月は発表会前のため、体験レッスンを制限させていただきます。

体験レッスンのご予約は2月〜3月にお願い致します。